Accord de non-agression entre l’Allemagne nazie et l’Union soviétique, le pacte germano-soviétique, signé le 23 août 1939, par Ribbentrop et Molotov, permettait à Hitler de préparer son invasion de la Pologne sans craindre une attaque soviétique, et donnait aussi du temps aux soviétiques avec la promesse d’un partage de l’Est européen. Pour Hitler cet arrangement ne relevait que d’une tactique visant à se ménager un premier temps de guerre à l’ouest contre la France et l’Angleterre sans avoir à déployer ses forces sur deux fronts, ses intentions premières ayant toujours été d’étendre son empire à l’Est au détriment de l’URSS comme de la Pologne…

Dans l’opération Barbarossa, lancée le 22 juin 1941, l’Allemagne nazie lançait l’invasion de l’Union Soviétique, marquant un tournant majeur dans la Seconde Guerre mondiale.

En France, bien des thèses concernant l’engagement des communistes dans la Résistance le datent d’après la rupture du pacte germano-soviétique et de l’entrée en guerre de l’URSS sur le front de l’Est…

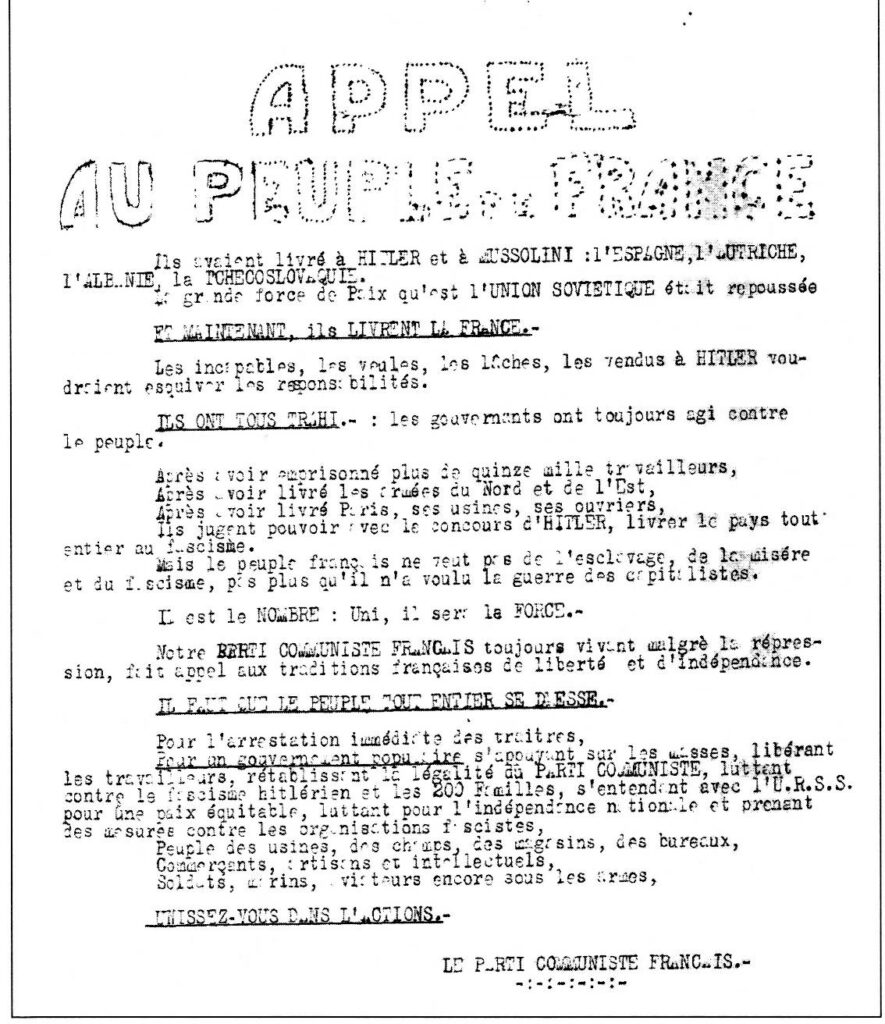

Dans les faits, si les communistes français considéraient encore l’URSS comme un allié utile à la cause de la libération et de la paix, c’est en poursuivant leur engagement auprès des Républicains espagnols contre la montée du fascisme et du nazisme tout comme ils luttaient contre l’extrême droite française qui allait accompagner Pétain et son pouvoir collaborationniste qu’ils sont entrés tôt en résistance, dans les conditions difficiles de la clandestinité et le plus souvent sous des formes de propagande…

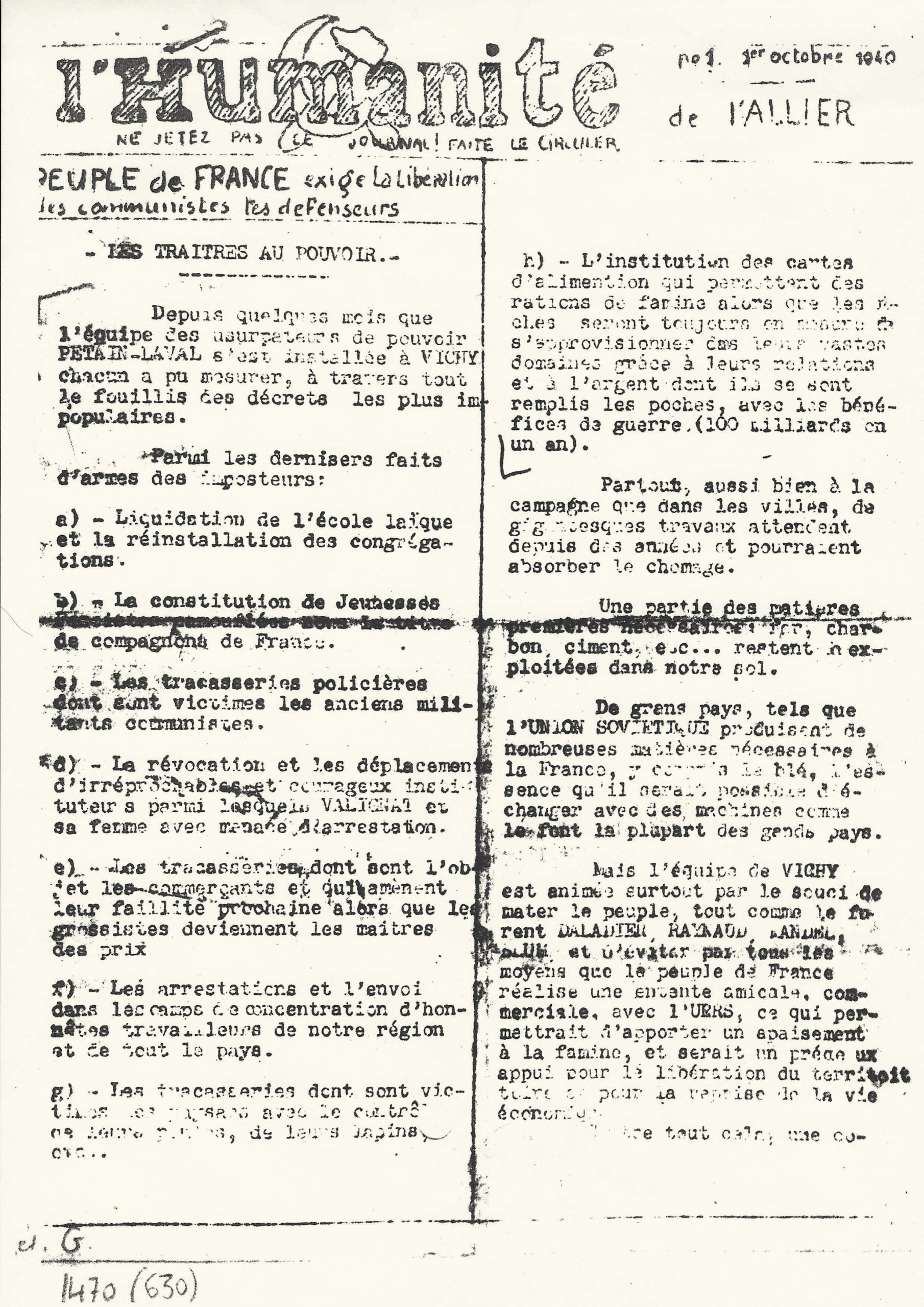

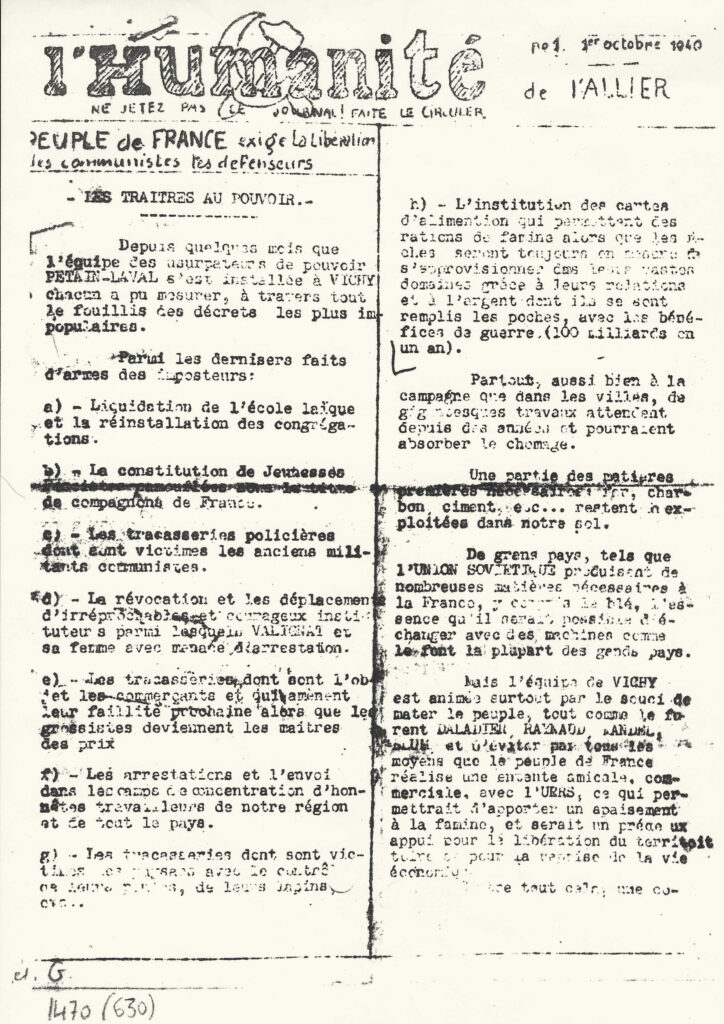

Parmi les éléments qui témoignent de l’engagement précoce des communistes français dans la Résistance, l’appel du 17 juin 1940, lancé par Charles TILLON depuis Bordeaux en témoigne au niveau national, de la même façon que le n°1 de l’HUMANITE clandestine de l’Allier en est une trace locale.

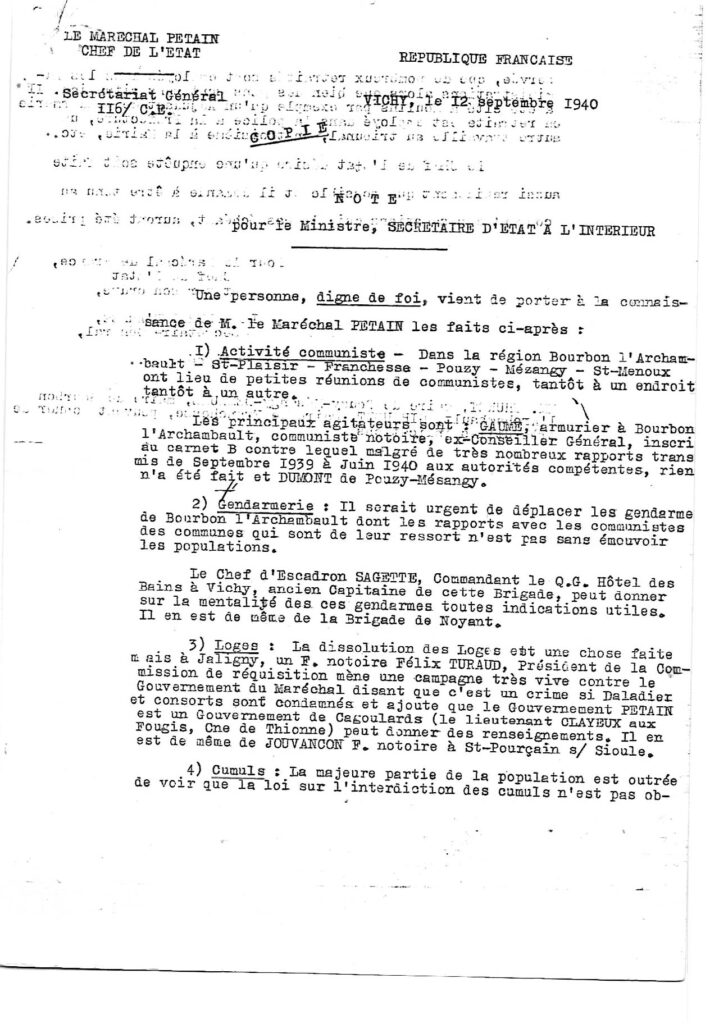

transcription

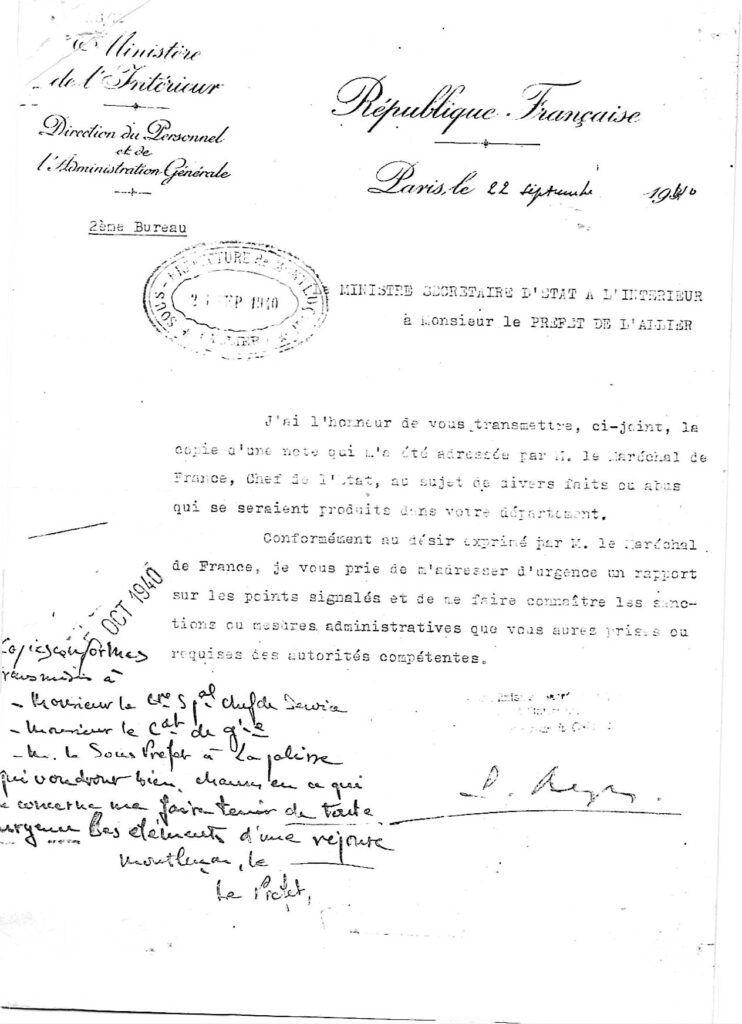

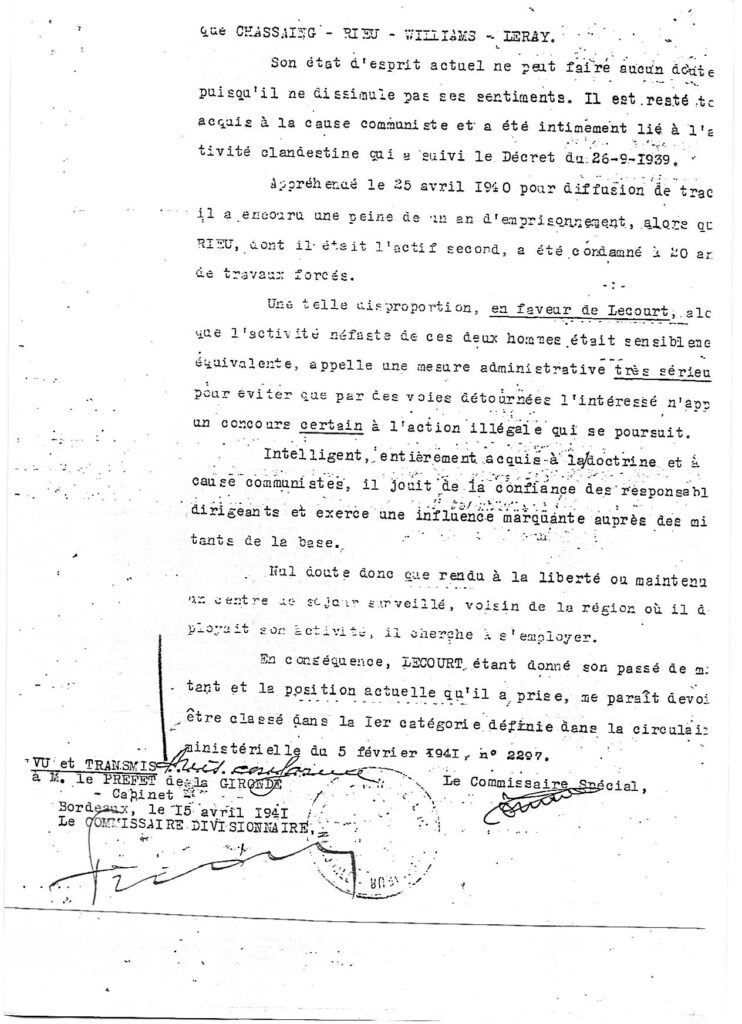

& du côté du pouvoir en place il en existe aussi quelques traces…

en septembre 1940.

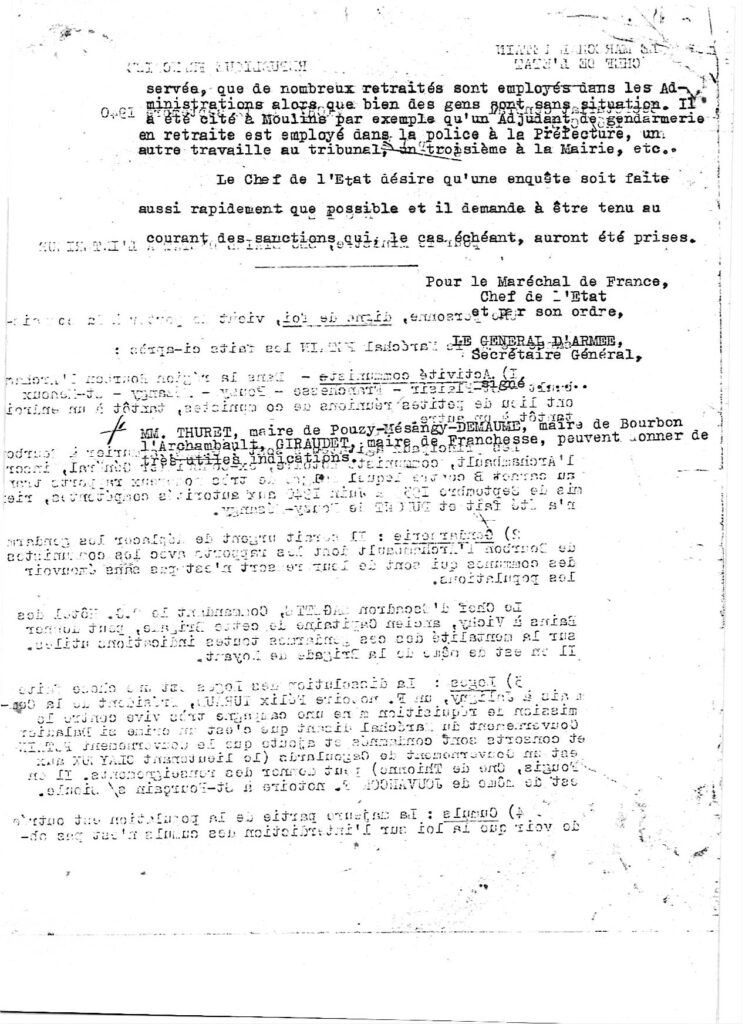

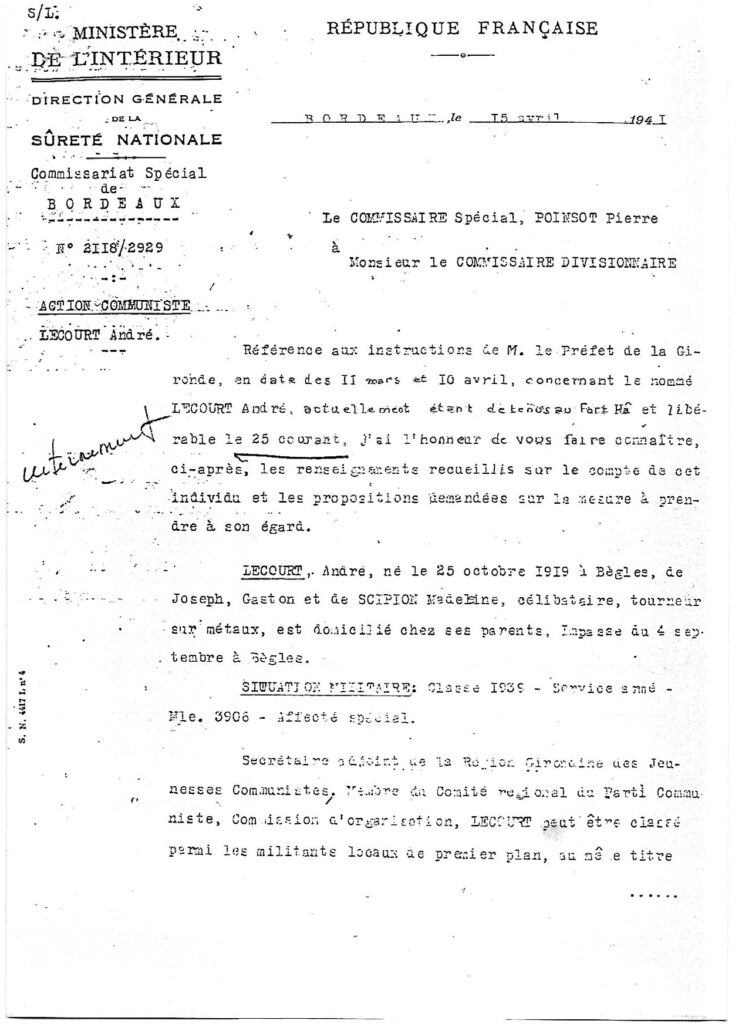

Le cas LECOURT, résistant du tout début à la toute fin du conflit !

Robert Fallut évoquait souvent André Lecourt… Un bordelais qui avait œuvré en Bourbonnais et qui avait connu des situations voisines des siennes (engagement précoce et militantisme, responsabilités sur le secteur de Saint-Etienne, suite de l’évasion du Puy, activités sur le secteur Montluçonnais où il avait succédé à Roger SANDRIER en 1943 à l’organisation des Jeunesses Communistes, etc.)

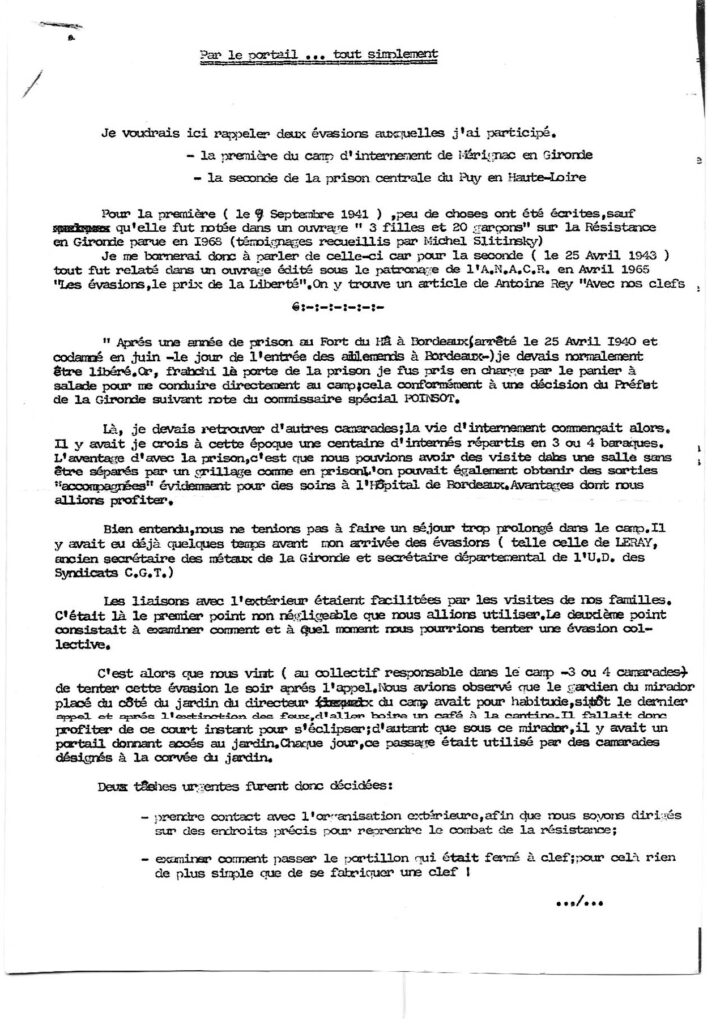

André LECOURT fait le récit de son parcours dans la traversée de la guerre ; un demi siècle après, en 1996, il en retient les plus grandes lignes…

Né en octobre I9I9, j’avais donc 20 ans à la déclaration de guerre. Jeune ouvrier métallo, tout naturellement, j’ai participé aux grandes grèves de juin 1936 (je travaillais à cette époque à Ia S.N.C.A. du Sud-Ouest (usine d’aviation de Bègles prés Bordeaux en Gironde). Je devins un militant syndical de la C.G.T., responsable des jeunes métallos de la région et membre de la direction départementale des syndicats C.G.T,

Mon frère, de 5 ans plus âgé que moi, fut rappelé à l’armée quelques mois avant la déclaration de guerre. Cantonné à FORBACH, prés de la frontière, il nous écrivait : « Ici, nous restons l’arme au pied sans rien faire ; les allemands en face, sont comme nous l’arme au pied. On ne fait pas la guerre ! Pire, nième, des trains chargés de minerai de fer traversent la frontière via l’Allemagne. »

Ainsi donc, la guerre déclarée n’était pas entreprise. On se sentait un peu trahi. Munich encore !!

Cela créait méfiance, d’autant plus que de France partaient en Norvège des soldats français pour, soi-disant, couper la route du fer.

Les sentiments antifascistes étaient très vivaces dans nos syndicats, car nous avions agi pour soutenir l’Espagne républicaine agressée par Franco.

Militant aussi aux Jeunesses Communistes (dont j’étais un responsable sur le plan départemental, notre première action fut -dès ce moment- de dénoncer cette étrange politique.

Quoique dissoutes en septembre 1939 nos organisations (C.G.T., Parti Communiste et Jeunesse Communiste) continuèrent illégalement leur action de protestation par tracts, affichettes, papillons que nous collions ou distribuions autour des entreprises ou des casernes.

Bien entendu, la police ne resta pas inactive : le 25 avril 1940, j’étais arrêté. J’avais 20 ans et demi. Condamné à un an de prison pour reconstitution d’organisation dissoute. Je connus la prison du Fort du Hâ -à Bordeaux. Durant mon séjour, en juin ma mère reçut ma feuille de route : je devais rejoindre l’armée appartenant au 3ème contingent de la classe 39/3 à Toulouse où j’étais affecté. Présentant ma feuille de route au directeur de la prison, celui-ci me fit cette réponse : « Nous n’avons pas besoin de soldat comme toi.” Je restais donc incarcéré au Fort du Hâ ! Quelques jours plus tard, les Allemands occupaient Bordeaux. J’y finis donc ma peine.

Enfin la date de ma libération avait sonné ! Hélas, en guise de libération, c’est le panier à salade qui me réceptionna à la porte de la prison. Je ne pus même pas embrasser ma mère qu’hélas je ne devais plus revoir. Je fus donc conduit au camp d’internement de Mérignac. J’étai devenu pour l’Etat français » un individu dangereux classé dans la 1ère catégorie définie par la circulaire ministérielle du 5 Février 1941. Ce jour là, commença ma vie d’interné !

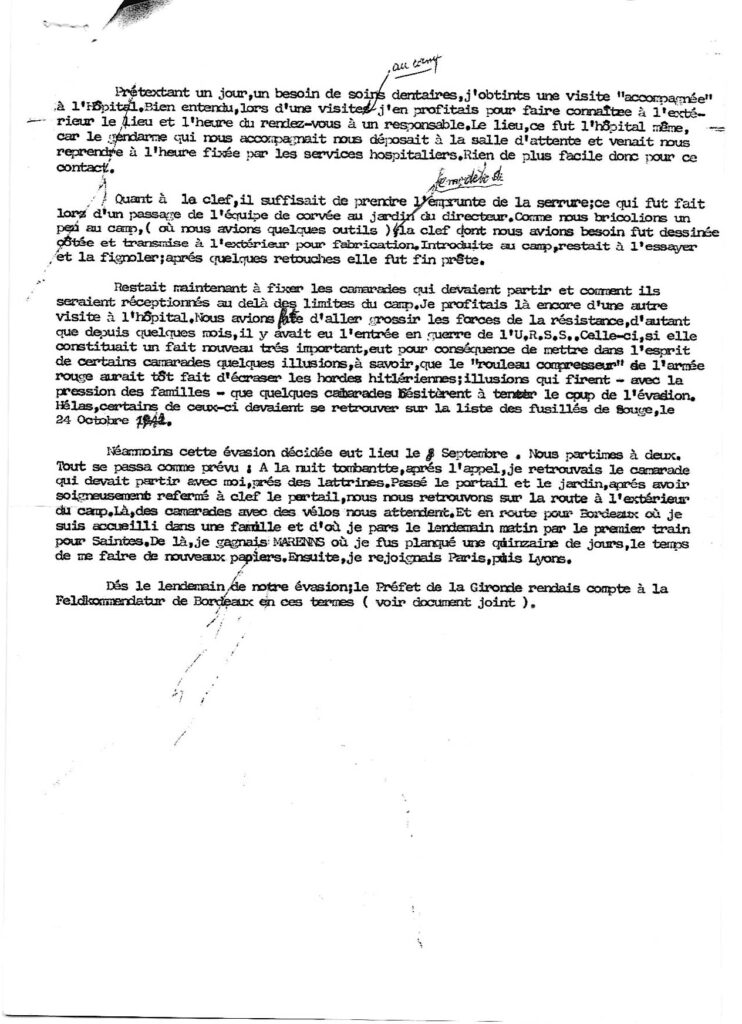

J’y retrouvais quelques camarades : des jeunes et des moins jeunes. À quoi penser, quand on est privé de liberté, entouré de barbelés ? À s’évader, pour reprendre le combat. Dès lors, avec quelques camarades nous préparâmes celle-ci. Evasion qui devait réussir le 9 septembre 1941, avec un de mes camarades. Près de 5 mois pour la préparation de celle-ci !

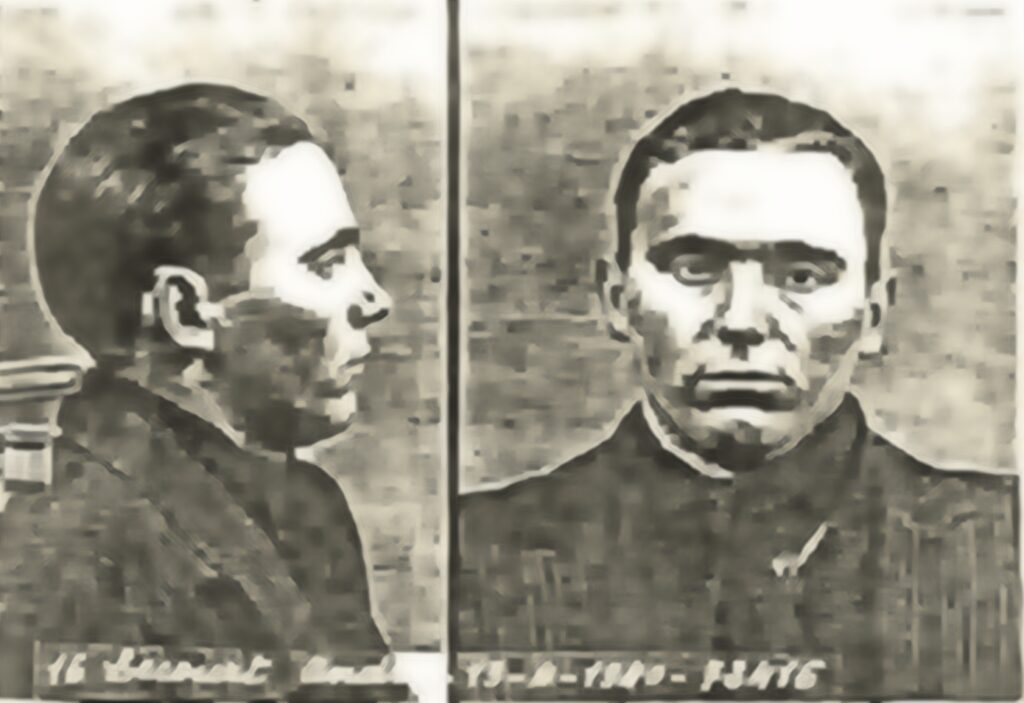

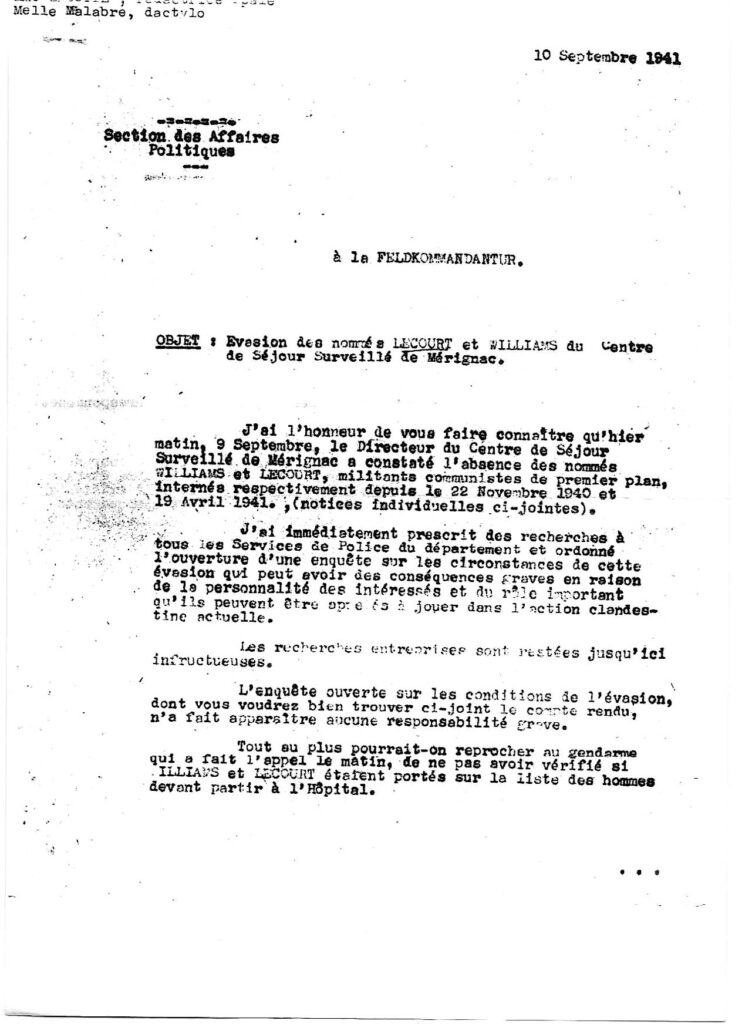

Le récit de l’évasion de Mérignac Le rapport de la police

Alors commença ma vie illégale de résistant. Planqué à Marennes prés de Royan, le temps de me faire des faux papiers, me voilà parti pour Paris, puis ensuite à Lyon avec passage illégal de la ligne de démarcation qui séparait la zone nord (occupée) de la zone sud (soi disant « libre »). Et me voilà affecté à Clermont-Ferrand où j’étais chargé d’organiser le mouvement illégal des jeunes (F.P.J. Front Patriotique de la Jeunesse, branche du Front National pour la Libération et pour l’Indépendance de la France). J’avais à m’occuper de 4 départements. Ce que je fis pendant 6 mois. C’est dans cette ville de Clermont-Ferrand que j’appris que le 22 octobre, 50 internés du camp de Mérignac avaient été fusillés en tant qu’otages (comme à Chateaubriant). Il y avait parmi eux beaucoup de mes camarades d’internement.

Mon évasion m’avait sauvé la vie !

De Clermont-Ferrand, je fus envoyé à Lyon où une nouvelle responsabilité m’était confiée : organiser l’appareil d’édition de matériel illégal pour toute la zone sud (tracts, journaux).

Ce travail n’était pas sans dangers. C’est si vrai, qu’en mai 1942, j’était de nouveau arrêté… par la police française. Je ne pus longtemps taire ma véritable identité : les rapports de police de la zone nord avaient suivi de Bordeaux occupé à Lyon.

Je connu donc à nouveau la prison au Fort Montluc où là, dans l’enceinte de la prison, le tribunal spécial me condamna à la prison à perpétuité. Un mois après – en juin- avec d’autres détenus je suis transféré à la prison de NONTRON en Dordogne.

Là, je retrouve des camarades venant d’un peu partout. En novembre, les Allemands occupent la zone sud. Nouvelle vie de prison, et, fin décembre… comme il faut faire de Ia place, avec d’autres camarades (les perpétuités) me voilà transféré un soir de Noël à la prison du Puy en Haute-Loire.

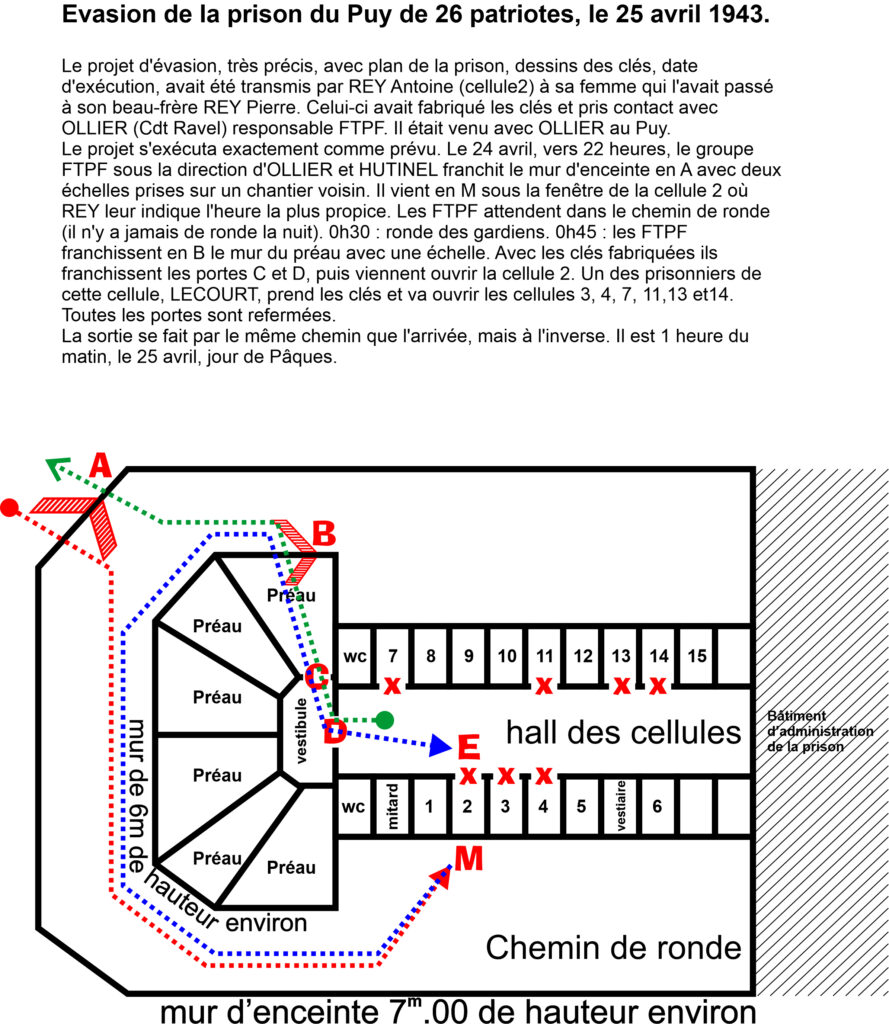

Nouvelle vie, et comme toujours, une seule envie, quitter ces lieux en tentant encore une fois une évasion. Travail long et minutieux car il faut lier contact avec l’extérieur, d’abord pour sortir et être réceptionné. Quatre mois après notre arrivée tout est prêt.

La nuit de Pâques 1943, c’est la réussite. Nous sommes 26, avec l’aide des résistants F.T.P.F, du secteur, à prendre le large. Mais, quinze cents policiers, miliciens et G.M.R. sont lancés à nos trousses. ll faut donc décamper du maquis que nous avions rejoint. Des camarades seront repris ; encore une fois, la chance sera de mon côté, avec 3 autres camarades, nous franchissons l’encerclement. Nous sommes accueillis dans une ferme. On va s’occuper à la taille des bois en forêt, et nous voilà bucherons. Il faut dire que la Résistance est très vive dans ce coin. Nous allons rester quelques jours, le temps que le contact soit repris avec le maquis Wlodis qui se trouve dans la région de Haute-Loire. Là, je vais participer à une expédition contre un policier spécialiste de la chasse aux juifs et aux communistes (les judéo-bolchevicks comme ils disaient alors). Il sera abattu au Chambon sur Lignon.

2 ou 3 mois après, ordre m’est donné de reprendre mes activités illégales en ville. Me voici ä nouveau chargé de réorganiser les jeunes et surtout de réceptionner ceux qui, astreints au S.T.0. (Service du travail obligatoire en Allemagne) refusent.

C’est dans l’Allier à Montluçon, que j’occuperai cette fonction ; c’est là aussi que je rencontrerai une jeune fille « Janine” qui deviendra son courrier. La Résistance est puissante et bien organisée dans ce département et, bien entendu la police active.

La répression s’abat sur ce département où plusieurs maquis ont été constitués et auxquels nous orientons les jeunes. Il y aura des chutes et, à nouveau par mesure de sécurité, je vais être affecté à Saint-Etienne, avec les mêmes responsabilités.

Enfin, le 25 août 1944, c’est la libération de Saint-Etienne par les maquis du Forez. Les combats vont se poursuivre jusqu’à Lyon. Ce n’est qu’en septembre que je « monterai » à Lyon auprès de la direction de la zone Sud. C’est là à nouveau que je retrouverai « Janine » mon courrier de Montluçon, devenue depuis courrier national, et qui deviendra ma femme.

Après la Libération de notre pays les organisations de la Résistance proposèrent des noms à l’attribution de la Médaille de la Résistance. Je fus proposé et obtint celle-ci par décret du 23 octobre 1945, paru au Journal Officiel du 24 octobre 1945.